朱雀第三学区×伊勢武史京都大学准教授「科学者の描く未来予想図」2023.10.13

2023年10月13日(金)に朱三自治会館にて、2050年CO2ゼロどこでもトーク「科学者の描く未来予想図」を開催しました。

朱雀第三学区ではこれまでも環境学習会を開催しており、自治会館の電気をLED化する等、地域でのエコ活動にも力を入れておられます。

今回は京都大学の伊勢先生にお越しいただき、未来社会について地域の皆さんと一緒に学びを深めました。

▼伊勢先生の自己紹介と研究について

これまでの生い立ちから研究に関することまで、難しい内容もかみ砕きながらとても分かりやすくお話いただきました。

>>>伊勢先生の研究内容はこちらの記事でもご覧いただけます!

「大学の講義のようですが・・・」とおっしゃる場面も多々ありましたが、親しみやすい語り口調から、参加者の方々は話に引き込まれ本当に生徒さんのように真剣にお話を聞いておられました。

後のアンケートでは「久々に若返った気分になりました!」とも。

▼セネガルの事例紹介

この日は京都大学院生の生徒が1名、伊勢先生のサポートとして来られていました。

文化人類学を専攻され、西アフリカのセネガルで現地調査もしているということで、セネガルでの地球温暖化や環境活動に関する事例を教えていただきました。

セネガルでは「ごみのポイ捨て」が問題になっているようで、例えば今までだとポイ捨てするにしても「食べ物の皮」のように時間が経つと分解されるものが捨てられていたのですが、時代と共にポイ捨てする「モノ」が変わり、プラスチックや電化製品など分解されないままごみとして残るようになってしまいました。

「モノは変わるけど、人間の行動はなかなか変わらない。」

時代と共に私たちの身の回りのモノはどんどん変わっています。ただ私たちがそれらをこれまでのモノと同じように使ったり捨てたりすることで、地球へ負荷をかけているのかもしれません。

▼未来をのぞく望遠鏡「人類には選択肢がある!」

伊勢先生は自身の研究について

「 シミュレーション研究を使っておぼろげながら未来を予想し、今何をすればよいか選択することの手助けになる。」とおっしゃっています。

シミュレーション研究では、コンピューターの中で木を育てて、50年後、100年後に森の中でどのような変化が起こりうるのか予測できるそうです。

植物も人間と同じように、生死あるもの。そして森が生きている間は光合成で二酸化炭素を吸収し、地球温暖化抑制に寄与します。森の変化を予測することで、地球の未来を描いているのです。

「人間は後先を考えて「今」を頑張れる。」

私たちが未来の為に何ができるかを考えて「今」行動する、それは「今」を生きる私達にしかできないことです。

▼質疑応答は全員にマイクが回りました!

お話の最後には普段の疑問やみなさんが取り組んでいるエコ活動について発表していただきました。

最初は皆さん遠慮がちでしたが会長から順番にマイクを回されると、お1人ずつ全員から意見を聞かせていただけました。

皆さんが取り組まれているちょっとしたエコ活動や、日々のエコ活動に関するお悩み等、たくさんの発表がありました。

中には、「未来予測の信頼度はどれくらいあるのか?」という鋭い突っ込みも。

先生からは

「予測結果には幅があって、その幅を狭めることが信頼度を増すことになる。その幅を狭めようと、過去の記録と合わせながら科学者は日々研究しています」

と、お答えがありました。

▼まとめ

国際的な事例から地域の身近な自然について、幅広い内容で時間いっぱいまで対話が続く大満足な学習会となりました。

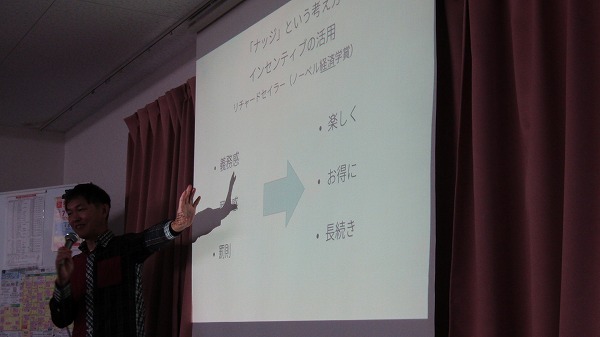

お話の最後にはリチャードセイラ―の「ナッジ理論」が紹介されました。

環境活動も「義務感・罪悪感・罰則」のように考えるのではなく、「楽しく・お得に・長続き」と考えることでおのずと結果が出てくるのかもしれません。

アンケートには

・日常の雑談の中にエコの事を話題にしていきたい。

・自身の活動の中で地球温暖化の話をする際に今日のことを活用したい。

・エコ活動は経済的に役立つので実践したい。

学んだことを活用しようと、とても意欲的なご感想をいただきました!

地域のみなさんで広げていくエコ活動! 皆さんも普段の会話の中で環境に関するお話を少しでも話題にしてもらえると嬉しいです!

- 日時:2023年10月13日(金)10:00-12:00

- 場所:朱三自治会館

- 主催:朱雀第三自治連合会

- 講師:伊勢 武史 氏(京都大学准教授)

- 参加者数:12名

※この事業は、令和5年度「エコ学区」ステップアップ事業に係る学習会等支援業務(2050年CO2ゼロどこでもトーク)として、(公財)京都市環境保全活動推進協会が実施しました。